Posted: Marzo 31st, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: documentario, Emad Burnat, informazione | Commenti disabilitati su 5 Broken Cameras

[Soundtrack – Breeze]

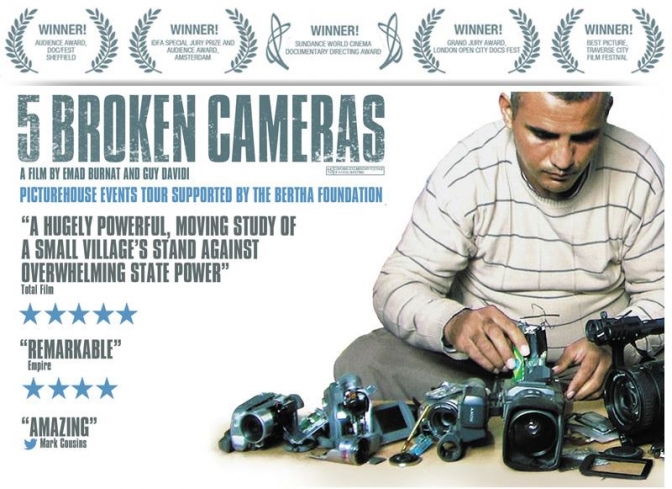

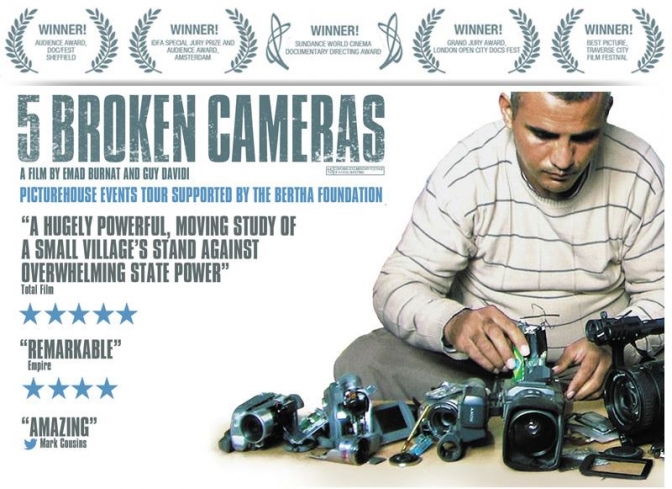

5 Broken Cameras è un documentario anomalo (in senso positivo, s’intende). Solitamente, il genere documentaristico (mi) colpisce per una narrazione particolarmente dettagliata, oggettiva, a tratti persino dolorosa – sia dal punto di vista del contenuto, sia da quello espositivo. Ma non è questo (a mio avviso) il nostro caso.

5 Broken Cameras non mostra immagini sconvolgenti, né espone dati ignoti – seppure (mi) risulti estremamente difficoltoso guardarne alcune sequenze. E nemmeno focalizza l’attenzione su storie umane uniche nel loro genere – seppure sia sempre (per me) estremamente rincuorante e commuovente assistere al coraggio quotidiano del popolo palestinese.

La sua peculiarità è quella di portar(mi) a fare un’unica ma centrale riflessione, rilevante per questo contesto (così come per il nostro) circa una di quelle tematiche di portata vasta al punto di non riuscire mai ad abbracciarla interamente con la mente.

Libertà d’informazione. Diritto all’informazione. Dovere d’informare e informarsi.

La voce fuori campo di un uomo, pacata, calda – il nostro punto di vista univoco per tutto lo svolgersi della narrazione. “Tutte le esperienze vissute mi bruciano nella testa: il dolore e la gioia, le paure e la speranza, tutto amalgamato insieme. Ne sto perdendo il filo. Le vecchie ferite non hanno il tempo di guarire, nuove ferite le ricoprono. Attraverso la videocamera tengo insieme i miei ricordi. Queste sono le mie cinque videocamere: ognuna rappresenta un episodio della mia vita”.

La voce fuori campo di un uomo, pacata, calda – il nostro punto di vista univoco per tutto lo svolgersi della narrazione. “Tutte le esperienze vissute mi bruciano nella testa: il dolore e la gioia, le paure e la speranza, tutto amalgamato insieme. Ne sto perdendo il filo. Le vecchie ferite non hanno il tempo di guarire, nuove ferite le ricoprono. Attraverso la videocamera tengo insieme i miei ricordi. Queste sono le mie cinque videocamere: ognuna rappresenta un episodio della mia vita”.

Ma facciamo un passo indietro. La prima delle cinque videocamere viene comprata con un scopo affettivo: Emad, la voce narrante, intende “guardare Gibreel [il suo ultimo figlio, nato nel 2005] attraverso la videocamera, provare a riscoprire il mondo attraverso i suoi occhi”. E noi (giustamente, dico io) da osservatori inesperti, siamo trattati alla stregua del piccolo Gibreel.

La realtà ci si svela solamente poco a poco nella sua durezza.

Diventiamo più sensibili nei confronti del mondo e, al contempo, la nostra pelle diventa più dura.

Le prime parole in arabo che pronunciamo con la sua voce sono “muro”, “esercito”, “cartuccia”.

Prendiamo parte alle manifestazioni del venerdì, sentendoci dapprima eroi, quindi vulnerabili.

Vediamo le persone a noi care arrestate, uccise, ma non ne capiamo il motivo.

Vorremmo la vendetta, ma siamo piccoli ed impotenti.

“A poco a poco, perdiamo la nostra infanzia. Allora, rimane solo la rabbia”. L’unica protezione che Emad sente di avere da offrirci è di farci guardare con i nostri stessi occhi, così che possiamo capire che non siamo solo noi ad essere vulnerabili, ma è l’esistenza tutta ad esserlo. Gibreel, forse, ancora non lo capisce. Eppure, anche Emad nega continuamente questa fragilità a se stesso, usando la videocamera come un pallido strumento di difesa, convinto che possa proteggerlo nel mezzo di uno scontro con l’esercito. Lo nega continuamente a se stesso, nonostante le sue videocamere vengano rotte cinque volte. Nonostante i suoi tre fratelli vengano arrestati. Nonostante lui stesso sia arrestato due volte. Nonostante il suo migliore amico venga ucciso.

Questo stato di rischio continuo, di privazione, di dolore per l’esigenza di informare. Qualsiasi cosa accada nel villaggio, l‘istinto di Emad è di essere lì, pronto a riprendere. Parla di istinto, di una vocazione, di un cammino già tracciato davanti a lui, per lui. Sembra un a chiamata nobile, a cui tutti saremmo pronti a rispondere. Vedendo, però, quale sia l’alto prezzo da pagare, credo che, magari anche solo per un istante, tutti (almeno) esiteremmo. Dopo cinque videocamere rotte, dopo essere stati feriti ed arrestati, dopo aver perso persone care; quando ciò per cui lotti diventa utopia, credibile solo per pochi sognatori; quando persino chi ti è vicino ti invita a desistere. Se fino ad ora ero rimasta colpita dall’onore che una simile vocazione può comportare, solo dopo tutto questo capisco davvero l’onere di questa stessa. Una vocazione vitale.

Eppure, la videocamera di Emad continua a riprendere.

Posted: Marzo 21st, 2013 | Author: Neno | Filed under: General, Rifiuti Generici | Tags: carcere, gaza, palestina, prigionieri palestinesi, samer issawi | Commenti disabilitati su Due domande e poco altro

Quest’immagine conta più delle poche parole sotto. Samer Issawi è uno dei prigionieri politici palestinesi. È in sciopero della fame da più di 200 giorni. Ieri ha rifiutato di essere deportato a Gaza. Questo è solo un breve commento alla sua lettera (linkata più avanti). [Disegno di Shahd Abusalama]

Supponiamo che voi esistiate, e che non abbiate appena rapinato una banca. Siete nella vostra città, circondati dai vostri amici e/o dalla vostra famiglia, avete il vostro studio e/o lavoro fisso e/o precario, il vostro appartamento e/o tugurio, il vostro bel portatile su cui leggete blog filopalestinesi. Tutto sommato, siete tranquilli: quando uscite di casa non dovete preoccuparvi di come superare i checkpoint senza essere picchiati dai soldati israeliani, avete acqua corrente, e nessuna bomba vi pioverà a breve sul tetto. Invece, una mattina scendete in strada, vi trovate davanti una volante della polizia, e una decina di anni dopo fate il primo giretto post-detenzione. La banca non l’avevate rapinata voi, ma questo è marginale nella storia. Avete preso botte, siete stati umiliati, avete urlato per anni quello di cui eravate convinti, inutilmente. Vi ricordate bene il giorno in cui avete trovato il vostro compagno di cella impiccato, e non vi importava che fosse “colpevole” o no, avete odiato la violenza, avete odiato il fatto che l’unica decisione che potevate prendere era quella di morire. Morale della storia? Nessuna morale, una domanda: siete completamente sicuri di esistere ancora?

Ora, provate a pensare a come sarebbe stata la storia se la condizione di partenza fosse stata la vostra non-esistenza. Supponiamo siate cresciuti nella più grande prigione a cielo aperto del mondo, che conosciate la sensazione che si prova quando una bomba cade a un soffio da voi, quando l’uscita dal porto della vostra barca da pesca viene salutata da raffiche di mitra, quando l’acqua l’hanno drenata tutta per la piscina del vostro vicino colono, quando una mattina senza preavviso un blindato israeliano sfonda il muro di casa vostra e vi trascina via davanti agli occhi della vostra famiglia. Non vi ricordate più in quante casupole siete stati trascinati e picchiati, sapete solo che adesso siete in una cella. Sapete anche benissimo perchè siete lì, e gli potete dare qualunque nome: male, guerra, colonialismo, imperialismo. E leggete lo stesso negli occhi dei vostri compagni di cella malconci, stanchi, frustrati. Lo realizzate presto che per voi non c’è possibilità di fuga, che la prigione è prima fuori che attorno a voi. A quel punto, che voi siate idealisti o realisti fa poca differenza: l’unica speranza di liberarsi è che cadano i muri fuori dalla prigione. Così, vi appellate alle vostre forze residue, e fate l’unica cosa che siete liberi di fare: rifiutate il cibo, rifiutate chi pretende di mantenervi in vita per continuare a umiliarvi, e sperate che il vostro messaggio arrivi fuori dalla cella, fuori dalle carceri aperte o chiuse: ci sentite? Vogliamo sfondare questo muro di silenzio, ingiustizia e indifferenza come gli F-16 israeliani sfondano il muro del suono!

Questa storia non ha una fine. Non ancora almeno. E non ha neanche una morale. Solo una domanda: siete completamente sicuri che Samer Issawy e tutti i prigionieri palestinesi che lottano come lui e con lui per la libertà non solo loro, ma della loro terra, non esistano?

Neno

Posted: Marzo 17th, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: acqua, beduini, pulizia etnica, resistenza, valle del giordano | 1 Comment »

[Soundtrack: Almost Blue]

18 agosto 2012. Valle del Giordano.

Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte; era come il giardino del Signore.

Genesi 13, 9-11

Alzo gli occhi. Una luce violenta. Sembra che tutto sia stato inghiottito dal sole. Tutto è così luminoso da ferire gli occhi. E il caldo a bruciarti la pelle. Ci muoviamo lenti, o, forse, il paesaggio uniforme trasmette questa impressione.

Alla mia sinistra, terra secca, arida. Gli unici elementi di interruzione in questo continuum spoglio sono sporadici accampamenti beduini palestinesi. Il sole batte sulle lamiere dei tetti, non un albero a fare ombra, solo teli stesi a creare un riparo. Nel niente sotto il sole.

Alla destra, distese di palme da datteri, a perdita d’occhio, perfette nella loro accurata disposizione geometrica, verdissime. I tronchi robusti, saldamente piantati nel terreno; le fronde ampie a proteggere il suolo dall’arsura. Insegne in ebraico stabiliscono orgogliosamente i limiti di proprietà.

È, forse, a quest’immagine che si riferisce la Genesi, come terra irrigata da ogni parte? A questa valle del Giordano guarda Lot, paragonandola al giardino del Signore?

Poi, vieni a conoscenza del fatto che circa l’90% delle risorse idriche del territorio sono in mano israeliana, lasciando alla popolazione palestinese (assai superiore in numero) il restante 10%. Aggiungi il fatto che nella valle del Giordano non si possa costruire cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, poiché vietato. Vedi come si inneschi così un rapporto di necessaria dipendenza, secondo il quale il palestinese non può vivere senza l’israeliano che gli venda l’acqua (la Palestina è, per questo ed altri motivi, il secondo mercato per lo stato d’Israele, dopo gli USA).

Ti dicono che il livello delle acque del Mar Morto decresce di un metro (un metro!) ogni anno, per un abuso da parte di Israele.

Che la valle del Giordano potrebbe essere il paniere per tutta la Palestina, se non ci fosse questo piccolo inconveniente dell’assenza di acqua.

Che il regime israeliano è, in questo senso, peggiore dell’apartheid sudafricano, dove elettricità e tubature dell’acqua erano in comune fra bianchi e neri.

Che la Palestina è l’unico carcere a dover pagare le tasse all’occupante.

Pensi, poi, al giorno prima quando, ad Hebron, dal rubinetto secco non scendeva una goccia, non una. Nello stesso momento, però, nella casa a fianco, un militare israeliano faceva la guardia ad una fontana.

E, allora, ti chiedi perchè continuare a vivere qui. Continuare questa resistenza contro una pulizia etnica implacabile. Ricostruire la tua casa per la terza volta, sapendo che presto un gruppo di militari la abbatterà, ancora una volta. Cercare l’indipendenza, sapendo che se scegli di lavorare, lavori per Israele, se compri l’acqua la compri ad Israele.. Andare alla ricerca di una vita, sapendo che tutti i suoi aspetti essenziali ti vengono negati, ancor prima che sottratti.

Ti risponde un beduino, nella sua calma ascetica, un sorriso sotto la barba bianca. Ti risponde mostrandoti i mattoni di fango creati per dar vita alla sua nuova casa (quella stessa che per tre volte è stata distrutta). Ti spiega che libertà è, per prima cosa, uno stato dell’animo. Ti dice che bisogna avere fiducia nei (seppur lenti) movimenti di cambiamento sociale. Aggiunge, infine, che, grazie alla solidarietà della società internazionale nei confronti del popolo palestinese, “non perderemo mai”.

To exit is to resist.

A.

La voce fuori campo di un uomo, pacata, calda – il nostro punto di vista univoco per tutto lo svolgersi della narrazione. “Tutte le esperienze vissute mi bruciano nella testa: il dolore e la gioia, le paure e la speranza, tutto amalgamato insieme. Ne sto perdendo il filo. Le vecchie ferite non hanno il tempo di guarire, nuove ferite le ricoprono. Attraverso la videocamera tengo insieme i miei ricordi. Queste sono le mie cinque videocamere: ognuna rappresenta un episodio della mia vita”.

La voce fuori campo di un uomo, pacata, calda – il nostro punto di vista univoco per tutto lo svolgersi della narrazione. “Tutte le esperienze vissute mi bruciano nella testa: il dolore e la gioia, le paure e la speranza, tutto amalgamato insieme. Ne sto perdendo il filo. Le vecchie ferite non hanno il tempo di guarire, nuove ferite le ricoprono. Attraverso la videocamera tengo insieme i miei ricordi. Queste sono le mie cinque videocamere: ognuna rappresenta un episodio della mia vita”.

Commenti recenti