Posted: Settembre 29th, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: Checkpoint, documentario, Gerusalemme, IDF, Machsom Watch, muro, palestina | Commenti disabilitati su Good Times, bei tempi! (?)

[Soundtrack]

Abbiamo già parlato di muro e checkpoint, considerando sinteticamente il processo storico che ha portato alla situazione di attuale separazione in Palestina. Il documentario Good Times, bei tempi! – dalla regia di Alessandro Cassigoli e Dalia Castel (2004) – aiuta da un lato a particolarizzare questo argomento sul caso specifico del villaggio palestinese di Abu Dis, dall’altro a traslarlo da una prospettiva storica a una più umana e personale.

Il documentario è brevissimo: in circa trenta minuti raccoglie, attraverso immagini ed interviste, un quadro efficace del villaggio di Abu Dis, il quale, con la costruzione del muro di separazione nel 2002 finalizzato a bloccare gli attentati terroristici palestinesi, si è ritrovato spezzato a metà. Metà del villaggio è stata annessa a Gerusalemme, divenendo parte integrante del territorio israeliano; eppure parte dei palestinesi ha deciso di continuare a vivere e lavorare qui.

Mi limito solo a qualche osservazione.

Il soggetto – Abu Dis non è da considerarsi un unicum, bensì uno degli innumerevoli casi in cui il muro di separazione, assecondando una logica sensata solo dal punto di vista israeliano, separa i contadini dalle proprie terre, taglia a metà strade e villaggi, isola ed esclude. Quanti siano oggi i vari Abu Dis, io non saprei dirlo. Mi spaventa pensare, però, in quanti villaggi un ragazzo affermi “io non voglio né permessi, né carta d’identità israeliana. Niente. Voglio andare in America. Non voglio niente di tutto questo”, con il sorriso amaro di chi ha abbandonato la speranza.

Il titolo – In un primo momento il villaggio di Abu Dis è attraversato da un muro “facilmente” oltrepassabile: i bambini passano attraverso le lastre di cemento, le signore anziane faticano a scavalcarlo, specie se cariche di borse della spesa. I soldati israeliani osservano, non intervengono mai, non controllano i permessi. “Se possono passare, perché li fanno scavalcare? Perché non renderla una cosa più umana?”. A volte i soldati non sono nemmeno presenti: “È ridicolo: se il pericolo fosse reale, dovrebbero essere qui 24 ore al giorno”. In seguito, questa misura permissiva è sostituita da un muro di otto metri di cemento armato, così che i palestinesi non avranno più alcuna possibilità di movimento, “non potranno più vedere le stelle”. Allora, quelli appena trascorsi, saranno bei tempi.

I personaggi – Tra i vari intervistati, nel documentario appare anche una donna appartenente al movimento Machsom Watch: inizialmente l’organizzazione di sole donne israeliane si è proposta, fra le varie attività, di monitorare il trattamento cui i palestinesi sono sottoposti ai checkpoint. “Iniziammo con l’osservare e poi capimmo che non potevamo stare solo a guardare e così abbiamo provato a dare una mano”. Le donne si battono per rivendicare il diritto dei palestinesi a muoversi liberamente sul loro territorio, come dichiarato dal manifesto del movimento. Documentano quanto accade, in un contesto di profonda sfiducia nei confronti dell’esercito israeliano, definito come “un bambino con una responsabilità troppo grande”. Si autodefiniscono le hostess dello stato di Israele, una sorta di Virgilio nell’inferno della quotidianità palestinese. Alla fine della cantica, però, non riusciranno “a riveder le stelle”, dal momento che otto metri di cemento sbarreranno loro la vista.

A.

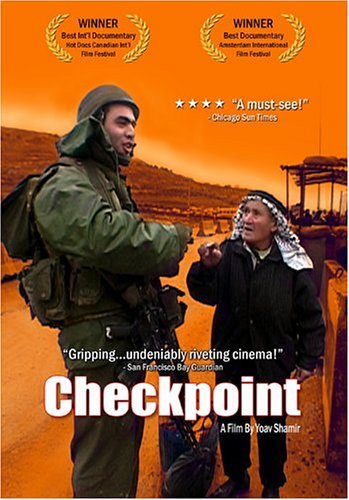

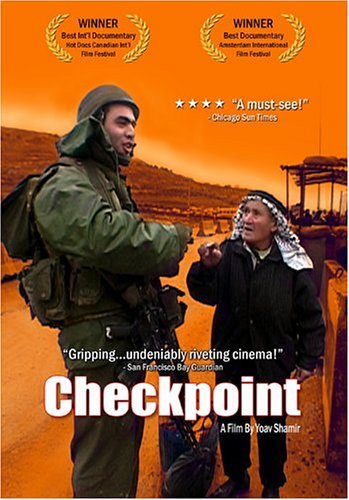

Posted: Luglio 2nd, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: Betlemme, Checkpoint, documentario, Servizio militare | Commenti disabilitati su Checkpoint

[Soundtrack]

Checkpoint – Guida alla visione.

Se troverete noioso guardare questo documentario della durata complessiva di un’ora, provate allora a fare lo sforzo di immaginare di dover vivere ed aver vissuto questo documentario ogni giorno, tutti i giorni, da che ne avete memoria.

Nel documentario si fa riferimento all’impreparazione dei soldati israeliani. L’assunto è in parte comprensibile tenendo presente che il servizio militare nello Stato di Israele è obbligatorio per tutti i giovani di 18-19 anni. La durata complessiva è di tre anni per i ragazzi, venti mesi per le ragazze.

Nota bene.

1. Anche le ambulanze devono sottostare alla stessa “procedura”, qualora si trovino ad attraversare un checkpoint. L’attesa, però, può comportare delle conseguenze, specie se a bordo dell’ambulanza ci sia una donna incinta.

2. I permessi da esibire ai checkpoint devono naturalmente essere acquistati. Possono essere anche molto costosi (il prezzo è direttamente proporzionale alla durata del soggiorno “dall’altra parte”) e non così facili da ottenere.

Non aggiungo altro: il documentario è chiarissimo e, nella sua sintesi, riesce a dare un quadro essenziale del fenomeno.

Vi lascio solo una pagina di diario che scrissi il 23 agosto, dopo aver attraversato un checkpoint di Betlemme.

![Tornelli di ingresso al checkpoint di Deisha Camp - Betlemme [Foto di Ester Molteni] Cp 1](https://almishmishu.noblogs.org/files/2013/06/Cp-1.jpg)

“Il freddo del mattino ancora lontano. Il buio della notte rischiarato solo dai fanali delle automobili.

Poche parole, un po’ per il sonno, un po’ per la circostanza, che ha il sapore delle cose grandi che non si capiscono subito, che non si capiscono davvero.

Il checkpoint: parola sentita e ripetuta un’infinità di volte in questi giorni, eppure ancora solo parola, nudo suono distaccato da una qualsiasi concretezza. Cos’è davvero camminare ogni giorno alle quattro del mattino dentro una lunga gabbia di ferro? Con te solo le poche cose necessarie, vicino a te la notte profonda, o il sole dell’estate, la pioggia battente, il rumore dei passi di che è costretto alla tua stessa routine, il profumo di caffè come fosse “casa”. Cosa significa mostrare i propri documenti una, due, tre volte a un militare così lontano, così distante, distaccato, quasi offuscato da un vetro? Cosa provi quando ti vedi costretto a tornare indietro, dopo magari una lunga attesa, a causa di un permesso scaduto? Cosa provi ogni giorno a fare tutto questo per andare al lavoro, per andare dalla tua terra alla tua terra che ti è stata sottratta, rubata, cosa provi?

Io non lo so, non lo posso neanche lontanamente capire. E mi sento così estranea al tuo fianco, così fuori luogo passando i controlli senza alcun problema, sento il suono dei miei passi così diverso da quello affrettato del tuo”.

Absa

![Tunnel di ingresso al checkpoint [Foto di Ester Molteni] cp 2](https://almishmishu.noblogs.org/files/2013/06/cp-2.jpg)

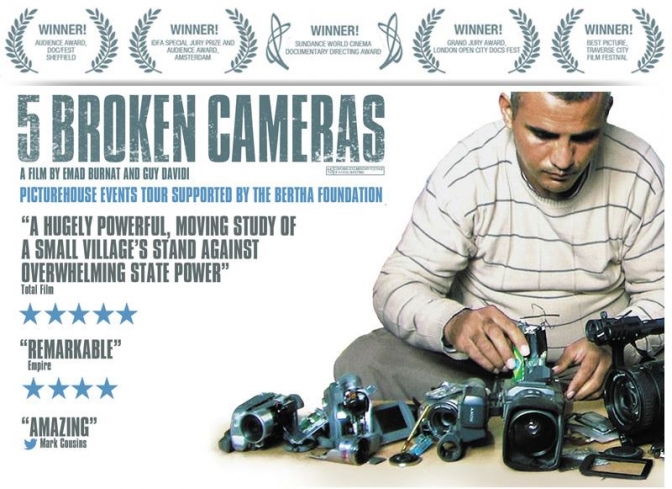

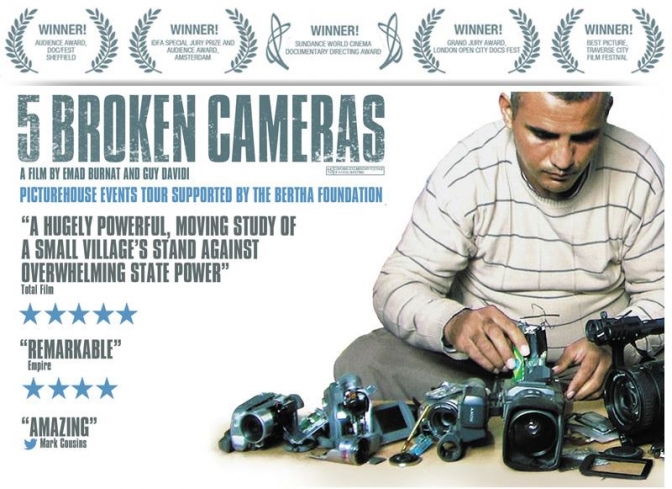

Posted: Marzo 31st, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: documentario, Emad Burnat, informazione | Commenti disabilitati su 5 Broken Cameras

[Soundtrack – Breeze]

5 Broken Cameras è un documentario anomalo (in senso positivo, s’intende). Solitamente, il genere documentaristico (mi) colpisce per una narrazione particolarmente dettagliata, oggettiva, a tratti persino dolorosa – sia dal punto di vista del contenuto, sia da quello espositivo. Ma non è questo (a mio avviso) il nostro caso.

5 Broken Cameras non mostra immagini sconvolgenti, né espone dati ignoti – seppure (mi) risulti estremamente difficoltoso guardarne alcune sequenze. E nemmeno focalizza l’attenzione su storie umane uniche nel loro genere – seppure sia sempre (per me) estremamente rincuorante e commuovente assistere al coraggio quotidiano del popolo palestinese.

La sua peculiarità è quella di portar(mi) a fare un’unica ma centrale riflessione, rilevante per questo contesto (così come per il nostro) circa una di quelle tematiche di portata vasta al punto di non riuscire mai ad abbracciarla interamente con la mente.

Libertà d’informazione. Diritto all’informazione. Dovere d’informare e informarsi.

La voce fuori campo di un uomo, pacata, calda – il nostro punto di vista univoco per tutto lo svolgersi della narrazione. “Tutte le esperienze vissute mi bruciano nella testa: il dolore e la gioia, le paure e la speranza, tutto amalgamato insieme. Ne sto perdendo il filo. Le vecchie ferite non hanno il tempo di guarire, nuove ferite le ricoprono. Attraverso la videocamera tengo insieme i miei ricordi. Queste sono le mie cinque videocamere: ognuna rappresenta un episodio della mia vita”.

La voce fuori campo di un uomo, pacata, calda – il nostro punto di vista univoco per tutto lo svolgersi della narrazione. “Tutte le esperienze vissute mi bruciano nella testa: il dolore e la gioia, le paure e la speranza, tutto amalgamato insieme. Ne sto perdendo il filo. Le vecchie ferite non hanno il tempo di guarire, nuove ferite le ricoprono. Attraverso la videocamera tengo insieme i miei ricordi. Queste sono le mie cinque videocamere: ognuna rappresenta un episodio della mia vita”.

Ma facciamo un passo indietro. La prima delle cinque videocamere viene comprata con un scopo affettivo: Emad, la voce narrante, intende “guardare Gibreel [il suo ultimo figlio, nato nel 2005] attraverso la videocamera, provare a riscoprire il mondo attraverso i suoi occhi”. E noi (giustamente, dico io) da osservatori inesperti, siamo trattati alla stregua del piccolo Gibreel.

La realtà ci si svela solamente poco a poco nella sua durezza.

Diventiamo più sensibili nei confronti del mondo e, al contempo, la nostra pelle diventa più dura.

Le prime parole in arabo che pronunciamo con la sua voce sono “muro”, “esercito”, “cartuccia”.

Prendiamo parte alle manifestazioni del venerdì, sentendoci dapprima eroi, quindi vulnerabili.

Vediamo le persone a noi care arrestate, uccise, ma non ne capiamo il motivo.

Vorremmo la vendetta, ma siamo piccoli ed impotenti.

“A poco a poco, perdiamo la nostra infanzia. Allora, rimane solo la rabbia”. L’unica protezione che Emad sente di avere da offrirci è di farci guardare con i nostri stessi occhi, così che possiamo capire che non siamo solo noi ad essere vulnerabili, ma è l’esistenza tutta ad esserlo. Gibreel, forse, ancora non lo capisce. Eppure, anche Emad nega continuamente questa fragilità a se stesso, usando la videocamera come un pallido strumento di difesa, convinto che possa proteggerlo nel mezzo di uno scontro con l’esercito. Lo nega continuamente a se stesso, nonostante le sue videocamere vengano rotte cinque volte. Nonostante i suoi tre fratelli vengano arrestati. Nonostante lui stesso sia arrestato due volte. Nonostante il suo migliore amico venga ucciso.

Questo stato di rischio continuo, di privazione, di dolore per l’esigenza di informare. Qualsiasi cosa accada nel villaggio, l‘istinto di Emad è di essere lì, pronto a riprendere. Parla di istinto, di una vocazione, di un cammino già tracciato davanti a lui, per lui. Sembra un a chiamata nobile, a cui tutti saremmo pronti a rispondere. Vedendo, però, quale sia l’alto prezzo da pagare, credo che, magari anche solo per un istante, tutti (almeno) esiteremmo. Dopo cinque videocamere rotte, dopo essere stati feriti ed arrestati, dopo aver perso persone care; quando ciò per cui lotti diventa utopia, credibile solo per pochi sognatori; quando persino chi ti è vicino ti invita a desistere. Se fino ad ora ero rimasta colpita dall’onore che una simile vocazione può comportare, solo dopo tutto questo capisco davvero l’onere di questa stessa. Una vocazione vitale.

Eppure, la videocamera di Emad continua a riprendere.

Posted: Gennaio 18th, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: alatar, colonie, documentario, muro | Commenti disabilitati su The Iron Wall

[Traccia musicale da accompagnare alla lettura: Palestina]

Silenzio. Schermata nera.

Poi, affiorano lente parole bianche.

La colonizzazione sionista può solo terminare o continuare senza riguardo per la popolazione locale. Ciò significa che può continuare e svilupparsi solo sotto un governo indipendente della popolazione locale, che dovrà essere confinata dietro un muro di ferro invalicabile.

Vladimir Jabotinsky, padre del diritto sionista (novembre 1923)

Art 49: “La potenza occupante non deporterà o trasferirà parte della propria popolazione civile nelle terre che occupa”.

Dalla IV convenzione di Ginevra

E la musica, da film alla Dario Argento. Ma non è un film, non c’è finzione.

È la Palestina nelle sue immagini più crude, dirette; ti travolgono. Tutto in una rapida successione. La perfezione planimetrica delle colonie israeliane. Il muro e la sensazione di controveritgine. Per un attimo, sei tu ad avere l’occhio nel mirino di un fucile. Poi, filmati più vecchi, a ricordarci che “il conflitto in Medioriente tra i palestinesi ed Israele infuria ormai da decenni”.

Al termine dei 58 minuti di durata di “The Iron Wall“, film documentario del 2007 di Mohammed Alatar, hai nella mente delle immagini da accostare a parole chiave nell’ambito del conflitto, quali colonie e muro di separazione, ma che fino ad ora erano rimaste assolutamente astratte.

L’analisi prende l’avvio dai tentativi di pacificazione nelle conferenze di Madrid 1991 e di Oslo 1993, quest’ultima conclusasi con la dichiarazione “pace in cambio di terra”. Uno spiraglio di pace? Di fatto, questo principio era già violato dall’esistenza di colonie israeliane in terra palestinese.

La prima colonia sorge nel 1967 (al verbo “sorgere” non vuole essere attribuito alcun connotato “luminoso”); è del ’68 l’incursione di un gruppo di coloni a Hebron, con l’appoggio dell’esercito israeliano; quindici anni dopo, al termine del mandato da primo ministro di Begin, in territori palestinesi si contano cento nuove colonie di fondamentalisti sionisti; nel ’93, con un nuovo progetto, si stendono 450 km di strade e nascono 43 colonie; dallo stesso anno, la popolazione delle colonie aumenta del 90%; nel ’97, Netanyahu espropria la collina più bella del territorio palestinese, ne fa sede di una colonia.

A nulla servono le pressioni internazionali, se non a un “cambio di strategia”: non vengono edificate più nuove colonie, ma sono quelle già esistenti ad espandersi. Il tutto è volto alla creazione di realtà sul territorio che impediscano l’esistenza di una continuità territoriale palestinese. Il tutto non risponde a una politica di destra o di sinistra, ma alla politica di Israele, all’essenza del sionismo.

E, in quest’ottica, risultano ancora più sconvolgenti le testimonianze di coloni israeliani che non sanno di abitare in territori occupati: “il governo ci ha ingannato vendendoci una casa qui”. Ignorano e, anche per questo, rimangono ciechi o acciecati. Alcuni, però, di fronte a questa palese disparità, scelgono di rompere il silenzio: un soldato dopo un periodo di servizio ad Hebron commenta: “Vi dico la realtà che sta dietro ai titoli di giornale: dicono che ogni notte lanciamo granate per rispondere al fuoco. Non ricordo una sola volta in cui ci abbiano sparato”.

La voce di Alatar è indignata, esasperata, allo stremo. Resta la voce di un uomo che grida nel deserto. Eppure, non si evince, neppure per un istante, la rassegnazione, lo sconforto. La sua critica rimane lucida, sdegnata, certo, ma non l’argomentazione e la documentazione non fanno un passo indietro. Perchè, anche se da quasi cinquant’anni la realtà è immutata, rispondere all’imperativo categorico della propria legge morale, della tensione alla verità, è ancora, è sempre prioritario.

Absa

Posted: Gennaio 14th, 2013 | Author: Neno | Filed under: Recensioni | Tags: campi profughi, documentario, film, musica, palestina | 1 Comment »

Un titolo curioso, un protagonista insolito per un documentario, una prospettiva sulla questione palestinese decisamente originale.

Sono questi gli elementi cardine del documentario “Palestina per principianti – Educazione sentimentale di un bassista rockabilly”, diretto da Francesco Merini e distribuito da Mammut Film nel 2012. Il punto di vista è quello di Zimmy, bassista bolognese “dal culo pesante ma non un paraculo”, che proprio per quest’ultima sua caratteristica decide di seguire il suo gruppo musicale, i Lou del Bello’s, in un viaggio in Palestina, con lo scopo di insegnare musica ai bambini di un campo profughi di Betlemme. La prima cosa che Zimmy impara è che “in Palestina non si arriva in aereo”, primo sintomo dell’ingiustizia che permea il territorio palestinese. Dopo un primo contatto con i bimbi del campo, il bassista si lascia travolgere dagli incontri, dalle storie, dai luoghi di questa terra..

“Palestina per principianti” nasce da un affermazione nobile: i suoi protagonisti riconoscono che, al momento della partenza, non avevano una profonda conoscenza del conflitto israeliano-palestinese. Questo permette al documentario di rivestirsi di freschezza, adottando un linguaggio semplice ma incisivo, spogliandosi di buona parte delle preconoscenze storiche e politiche, solitamente considerate fondamentali per il genere documentaristico. “Non abbiamo puntato i riflettori sulla questione della guerra, ma abbiamo cercato di raccontare la dimensione umana della Palestina che abbiamo conosciuto”: queste le parole di Merini, riportate da Nena News.

Dal punto di vista tecnico, le inquadrature pulite offrono sguardi di Palestina spesso da angolature poco scontate (dal tetto di un ospizio austriaco, per esempio); la colonna sonora è sempre un efficace contrappunto all’azione narrata o descritta e la voce narrante del protagonista porta se non all’immedesimazione dello spettatore, alla sua piena empatia.

L’unico difetto riscontrabile nello svolgersi del documentario è l’offrire uno scorcio della realtà palestinese forse fin troppo ovattato, andando a sottintendere le difficoltà e i piccoli drammi della quotidianità, le violenze, il clima di tensione. La volontà di privilegiare la “dimensione umana” è sicuramente apprezzabile, ma il rischio è che l’osservatore principiante delinei nella sua mente un contesto di relativa positività che si discosti dalla realtà oggettiva.

Il documentario si rivolge a tutti: ai già interessati, ai più o meno esperti in materia, per concedersi uno sguardo, almeno una volta, ridente – ma non per questo superficiale – sulla questione palestinese; ma anche a coloro che siano completamente digiuni in merito, per poter dare un primo assaggio all’argomento.

Silvia Absa

Questo il sito del film

![Tornelli di ingresso al checkpoint di Deisha Camp - Betlemme [Foto di Ester Molteni] Cp 1](https://almishmishu.noblogs.org/files/2013/06/Cp-1.jpg)

![Tunnel di ingresso al checkpoint [Foto di Ester Molteni] cp 2](https://almishmishu.noblogs.org/files/2013/06/cp-2.jpg)

Commenti recenti