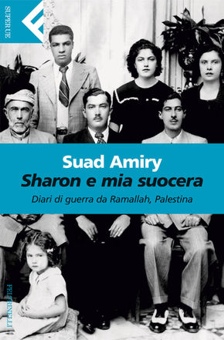

Posted: Febbraio 4th, 2014 | Author: Absa | Filed under: General, Recensioni | Tags: Ariel Sharon, Libro, occupazione, politically correct, Ramallah, Suad Amiry | Commenti disabilitati su Sharon e mia suocera

Nella casa alle fine di Nablus Road, una donna seduta al tavolo della cucina sbuccia una decina di arance per farne della marmellata; le mani lente, rugose lasciano scorrere il coltello sulla buccia porosa. Se non fosse per le tende di lino grezzo alle finestre, sarebbe travolta da una luce intensa. Tutto risulta, invece, soffuso ed ovattato. Solo i passi della nuora nella camera a fianco si fanno cautamente avanti nel silenzio della casa. Ma, anche in strada, non si sentono le voci dei bambini che vanno a scuola, né il traffico di Ramallah che poco a poco si risveglia. L’automobile nel cortile dei vicini assorbe il calore del primo mattino, eppure nessuno assapora questo tepore per le vie della città.

L’occupazione israeliana crea, quotidianamente, questo clima. Meno poetico, sicuramete; ma, per certo, irreale. Un tempo nuovo è scandito da una sospensione del coprifuoco e la successiva, in un calendario che veda come giorno zero l’inizio dell’assedio e che, da allora, ci frammenti in ore e minuti, perdendo la concezione di una più lunga durata. Ramallah potrebbe essere sostituita con una qualsiasi altra città della Cisgiordania. L’anno potrebbe essere il 1948 così come il 2002.

Mia suocera, che nel 1948 è fuggita a sua volta da Jaffa, mi dice: “Ciò che ho sperimentato qui, vicino alla Muqataa, nel settembre 2002, non è stato meno terribile di quanto ho vissuto a Jaffa nel 1948. Da quando sono arrivati è stato uno shawasher continuo, un disordine senza fine”.

Lo shawasher lo si vede nelle strade blindate, con le saracinesche dei negozi sempre abbassate, le macerie delle case, le macchine accartocciate. Lo si percepisce nelle cose e nelle persone che si è perse definitivamente, nella nostalgia violenta delle piccole abitudini abbandonate. Questo – cosa possa significare una vita sotto occupazione – è quanto ho capito leggendo Sharon e mia suocera, un centinaio di pagine scritte dalla palestinese docente e scrittrice Suad Amiry. Sebbene la struttura del libro sia quella diaristica, nella resa a tratti artificiosa, risulta discutibile l’impulso spontaneo e di sfogo-confessione che abbia portato alla scrittura del testo. Ma, ai fini della mia lettura, è stato un aspetto (forse) trascurabile. È chiara l’esigenza di scrivere per rintracciare una differenza tra i giorni. È chiara la volontà di denunciare l’assenza di una vita normale.

Le pagine di diario coprono un intervallo di tempo dal 17 novembre 2001 al 26 settembre 2002, data del ritiro definitivo dell’esercito israeliano dalla Muqataa, il quartiere di Arafat a Ramallah. In quel periodo Ariel Sharon è primo ministro dello stato d’Israele. Benché venga citato appena in un paio di occorrenze (“Sharon, stai risvegliando i nostri peggiori incubi”), è una presenza pervasiva in ogni pagina. È a lui, alla sua persona, che vengono ricondotte le azioni le cui conseguenze si ripercuotono sul microcosmo di Suad.

Ma come? Ho letto l’ultima pagina di Sharon e mia suocera appena qualche giorno fa, ho ancora impresse nella mente le descrizioni degli incubi peggiori destati dal premier nelle menti di migliaia di palestinesi. Questo titolo non può non risultarmi almeno vagamente discutibile.

Ma come? Ho letto l’ultima pagina di Sharon e mia suocera appena qualche giorno fa, ho ancora impresse nella mente le descrizioni degli incubi peggiori destati dal premier nelle menti di migliaia di palestinesi. Questo titolo non può non risultarmi almeno vagamente discutibile.

Certo, con il politicamente corretto non si sbaglia mai. Nessuna accusa di essere partigiani, nessun rischio di fornire rivelazioni scomode né sconvolgenti. Ma il fatto che lo sia politicamente, non significa che lo sia per davvero, corretto.

Eroici. Però, si potrebbe dire: “Ma, scusa, il fatto che proprio Sharon abbia fatto il primo passo per il ritiro totale delle truppe da Gaza? E che abbia effettivamente dato l’avvio ad un processo di pace?”.

Eroici. Però, si potrebbe dire: “Ma, scusa, il fatto che proprio Sharon abbia fatto il primo passo per il ritiro totale delle truppe da Gaza? E che abbia effettivamente dato l’avvio ad un processo di pace?”.

Insomma, non so come io avrei intitolato un articolo che riportasse la notizia della morte di Sharon. La percezione che ho avuto è, però, quella di un’estrema facilità nel ridurre un personaggio storico ai minimi termini, non curandosi della complessità storica e politica che questo abbia rivestito. Operazione pericolosissima, specie quando questa comporti una visione strettamente parziale e totalmente cieca alle antitesi. Mi sembra che, specialmente da morti, ad alcuni personaggi si riservi un atteggiamento buonista e perbenista, non capendo che il detto non si parla male degli assenti non significhi proprio questo.

Posted: Ottobre 21st, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: carcere, gaza, human rights watch, IDF, immigrazione, intifada, ketsiot, prigionieri palestinesi | Commenti disabilitati su Ketsiot, no way out

1993, 6 novembre – Il primo numero del settimanale Internazionale raccoglie nella sua magra cinquantina di pagine il “racconto di una giornalista israeliana sulla vita dei palestinesi nel peggiore campo di detenzione di Israele”. L’intifada in prigione di Ada Ushpiz, tre facciate nero su bianco, sei colonne in tutto, nessuna immagine – non che ve ne sia una stretta necessità: si tratta di uno di quei (meravigliosi) casi in cui le parole si srotolano nella nostra mente una dopo l’altra supplendo all’aspetto visivo, permettendoci di assistere alla scena narrata, fotogramma dopo fotogramma.

Ogni detenuto dorme su delle tavole di legno; la distanza fra le tavole che compongono il “letto” causa un forte dolore alla schiena. I materassi sono vecchi, maleodoranti. Le coperte sono piene di buchi e non esistono cuscini. Ogni tenda è illuminata con due lampadine da 25 watt, che non permettono la lettura notturna. I secchi della spazzatura sono scoperti, attirando zanzare e altri insetti. Nei bagni non c’è luce; ci sono insetti, serpenti, topi e scorpioni. I pasti sono sempre uguali, insufficienti per quantità e per qualità. I detenuti non sanno cosa gli è consentito per legge e quando chiedono miglioramenti nell’alimentazione gli viene risposto sempre che “questa è la legge”. Così nascono le malattie; spesso i detenuti devono protestare con lo sciopero della fame per ottenere di essere curati. A ciò si aggiungono sistemi disumani per far pressione sui malati, per fargli tradire il loro popolo e la loro patria. […] I bambini non possono toccare il padre o il fratello, il padre non può abbracciare i propri figli. In breve, le condizioni di vita nel carcere di Ketsiot non sono adatte agli esseri umani.

Si inserisca il tutto in un clima di umiliazione, violenza, divieto di visita da parte dei parenti, negazione del diritto di parola e di informazione. Ecco il campo di Ketsiot, situato nel deserto a sud di Gaza sul confine egiziano, nel 1993. L’articolo dimostra una (alquanto velata) speranza, riportando come in questo “periodo di nascita della pace” (si sono da poco conclusi gli accordi di Oslo) si sia aperto un dibattito, se non sullo smantellamento, almeno sul miglioramento delle condizioni di vita all’interno del carcere. (Anche se qualche rigo dopo si manifesta un’evidente perplessità circa l’attuazione di queste misure.) Ma facciamo prima un passo indietro.

1991 – Che Ketsiot sia il peggiore campo di detenzione in Israele era già stato esposto dal rapporto di Eric Goldstein per Human Rights Watch: la collocazione del campo è una violazione della IV Convenzione di Ginevra, la quale proibisce il trasferimento delle persone incarcerate dai territori occupati ai territori del potere occupante. Inoltre, la pari distanza del sito da Gaza e dalla West Bank rende difficilmente raggiungibile l’area da parte di familiari e legali (ricordate il problema di muri e checkpoint vari e aggiungetevi la necessità di una richiesta scritta che i palestinesi devono presentare all’IDF per poter visitare i parenti in carcere). Ancora: Ketsiot è un deserto, con tutte le complicazioni atmosferiche che questo può avere (tempeste di sabbia, escursione termica da 0 gradi al caldo torrido, due o tre giorni senz’acqua), e i detenuti “vivono” in tende, le condizioni climatiche delle quali non possono essere attenuate. Il tono dell’intero rapporto si mantiene altamente oggettivo, al punto di essere quasi scambiato per cinico: è, quindi, proprio per questo significativo che arrivi ad affermare: “il campo di Ketsiot infligge ai suoi detenuti un regime di isolamento e violenza che va ben oltre l’essere semplicemente incarcerati”.

Leggendo che “la collocazione del campo è una violazione della IV Convenzione di Ginevra” ho (ingenuamente) pensato: “Finalmente qualcuno, impugnando questa Convenzione, farà qualcosa!”. Ma, dal momento che la Convenzione si pone “as conventional rather than customary law”, le sue disposizioni non possono essere fatte rispettare dalla corte israeliana, poiché non incorporate nella legge nazionale. Cioè: tutte le mozioni contro la legalità di Ketsiot vengono puntualmente respinte. Deduco, quindi, che non godano di ampio spessore le UN Minimum Rules for the Treatment of Prisoners che ritengono illegali l’utilizzo di manette per un periodo prolungato (a Ketsiot, questo avviene talvolta per giorni e giorni, bloccando mani e piedi) o il ricorso a celle di isolamento (le celle di Ketsiot sono della grandezza di 3 metri quadrati e ospitano una media di 5/6 detenuti per una decina di giorni).

Con la guerra del Golfo, si inaspriscono le condizioni di vita. Con l’insistenza delle pressioni internazionali, il numero dei detenuti cala. Ma il loro stato peggiora. Così, il campo carcerario istituito dal governo Rabin a seguito della prima intifada – per raccogliere 5000 tra lanciatori di pietre, attivisti e leader, ossia l’intellighenzia palestinese, secondo un disegno che indebolisse e contrastasse l’intifada stessa – e che, una volta superata la situazione d’emergenza, avrebbe dovuto essere smantellato, non ha esaurito la sua funzione. Anzi.

Nel 2002, i detenuti protestano denunciando l’assenza di acqua calda e di elettricità costante, il sovraffollamento e il divieto di visite da parte dei familiari. Gli scontri portano a 16 feriti: 14 tra i detenuti, 2 tra le forze dell’ordine. Nel 2003, si avvia un progetto per raddoppiare la capacità di Ketsiot così da rendere il campo capace di accogliere 12·000 detenuti, rispondendo alla politica di arresti su larga scala, per i quali si portano in carcere 15 palestinesi ogni giorno.

2012 – Viene approvato un ulteriore progetto per rendere Ketsiot atto a contenere 16·000 detenuti. Ma c’è una novità: la maggior parte dei detenuti è rappresentata da immigrati, principalmente originari di Eritrea e Sudan, arrivati per richiedere asilo allo stato di Israele, il quale né esamina le loro richieste, né concede loro alcun diritto, proteggendoli unicamente dalla deportazione. La prassi è quella di incarcerare gli immigrati per un periodo minimo di tre anni, prolungabile ad libitum. Ciò implica, ad esempio, che a Ketsiot bambini nascano e crescano, senza conoscere il significato della parola fuori. Ad esempio.

Non hanno diritti, detenzione eterna per tutti. [..] A meno che non si possa deportarli, non resta altro da fare che incarcerarli e rendere le loro vite miserabili.

Il ruolo di legali e giudici si limita a informare i detenuti dell’impossibilità di modificare la loro situazione, i quali devono, dunque, accettare la loro situazione. Il titolo di un articolo mi sembra particolarmente efficacie per sintetizzare questo quadro: “Una prigione per richiedenti asilo nel deserto cocente, senza via d’uscita”. No way out.

Alcuni aspetti, dunque, permangono: le condizioni di vita dei carcerati, siano essi palestinesi o sudanesi o eritrei, si pongono ad un livello infimo e la carcerazione avviene senza processo e/o senza accusa. Inoltre, ieri come oggi, il carcere non ha alcun risultato deterrente nei confronti della rivoluzione prima, dell’immigrazione poi; non ha, quindi, un riscontro effettivo a livello di sicurezza interna. Il ruolo primario degli arresti, della detenzione a vita, delle condizioni umilianti, è unicamente di “saziare l’opinione pubblica”. Ma davvero? Pazzesco.

Per chiudere il parallelismo tra queste due condizioni, mi sembra illuminante la riflessione di Joseph Carens:

La cittadinanza nell’occidente è oggi assimilabile ai privilegi feudali di un tempo, ossia uno status ereditario che aumenta le possibilità di sopravvivenza del singolo. Per coloro che non nascano con tale status è praticamente impossibile acquisirlo. Come per i privilegi feudali ereditari, questo risulta difficilmente giustificabile.

Posted: Settembre 29th, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: Checkpoint, documentario, Gerusalemme, IDF, Machsom Watch, muro, palestina | Commenti disabilitati su Good Times, bei tempi! (?)

[Soundtrack]

Abbiamo già parlato di muro e checkpoint, considerando sinteticamente il processo storico che ha portato alla situazione di attuale separazione in Palestina. Il documentario Good Times, bei tempi! – dalla regia di Alessandro Cassigoli e Dalia Castel (2004) – aiuta da un lato a particolarizzare questo argomento sul caso specifico del villaggio palestinese di Abu Dis, dall’altro a traslarlo da una prospettiva storica a una più umana e personale.

Il documentario è brevissimo: in circa trenta minuti raccoglie, attraverso immagini ed interviste, un quadro efficace del villaggio di Abu Dis, il quale, con la costruzione del muro di separazione nel 2002 finalizzato a bloccare gli attentati terroristici palestinesi, si è ritrovato spezzato a metà. Metà del villaggio è stata annessa a Gerusalemme, divenendo parte integrante del territorio israeliano; eppure parte dei palestinesi ha deciso di continuare a vivere e lavorare qui.

Mi limito solo a qualche osservazione.

Il soggetto – Abu Dis non è da considerarsi un unicum, bensì uno degli innumerevoli casi in cui il muro di separazione, assecondando una logica sensata solo dal punto di vista israeliano, separa i contadini dalle proprie terre, taglia a metà strade e villaggi, isola ed esclude. Quanti siano oggi i vari Abu Dis, io non saprei dirlo. Mi spaventa pensare, però, in quanti villaggi un ragazzo affermi “io non voglio né permessi, né carta d’identità israeliana. Niente. Voglio andare in America. Non voglio niente di tutto questo”, con il sorriso amaro di chi ha abbandonato la speranza.

Il titolo – In un primo momento il villaggio di Abu Dis è attraversato da un muro “facilmente” oltrepassabile: i bambini passano attraverso le lastre di cemento, le signore anziane faticano a scavalcarlo, specie se cariche di borse della spesa. I soldati israeliani osservano, non intervengono mai, non controllano i permessi. “Se possono passare, perché li fanno scavalcare? Perché non renderla una cosa più umana?”. A volte i soldati non sono nemmeno presenti: “È ridicolo: se il pericolo fosse reale, dovrebbero essere qui 24 ore al giorno”. In seguito, questa misura permissiva è sostituita da un muro di otto metri di cemento armato, così che i palestinesi non avranno più alcuna possibilità di movimento, “non potranno più vedere le stelle”. Allora, quelli appena trascorsi, saranno bei tempi.

I personaggi – Tra i vari intervistati, nel documentario appare anche una donna appartenente al movimento Machsom Watch: inizialmente l’organizzazione di sole donne israeliane si è proposta, fra le varie attività, di monitorare il trattamento cui i palestinesi sono sottoposti ai checkpoint. “Iniziammo con l’osservare e poi capimmo che non potevamo stare solo a guardare e così abbiamo provato a dare una mano”. Le donne si battono per rivendicare il diritto dei palestinesi a muoversi liberamente sul loro territorio, come dichiarato dal manifesto del movimento. Documentano quanto accade, in un contesto di profonda sfiducia nei confronti dell’esercito israeliano, definito come “un bambino con una responsabilità troppo grande”. Si autodefiniscono le hostess dello stato di Israele, una sorta di Virgilio nell’inferno della quotidianità palestinese. Alla fine della cantica, però, non riusciranno “a riveder le stelle”, dal momento che otto metri di cemento sbarreranno loro la vista.

A.

Posted: Agosto 30th, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: acqua, colonie, insediamenti, Operazione Colomba, West Bank | Commenti disabilitati su Ordinaria amministrazione

[Soundtrack]

Scrivo a proposito di un’attualità così prossima da potersi ad essa riferire con le indicazioni temporali di ieri, settimana scorsa e simili. Non voglio fare informazione: non ne ho né i mezzi, né le capacità, né l’intenzione. Dopo che abbiamo provato a trattare, fra gli altri argomenti, di sionismo, di muro e check point, di terra e di acqua, provo a rispondere ad una domanda: “Cosa può accadere in un giorno qualunque, nella quotidianità del trovarsi a vivere in Palestina?”.

Questo giorno qualunque è domenica 18 agosto 2013. Vi svegliate con il sole che irrompe con violenza nella vostra camera: a poco servono le persiane sbarrate. Al vostro fianco, il letto è vuoto. Dalla cucina, vi raggiunge un profumo dolce e il passo leggero di vostra moglie. Sorridete. Tenete gli occhi ancora chiusi, assaporando quest’istante e ripassando velocemente il programma della giornata. È il caldo che vi convince definitivamente ad alzarvi. Nella bocca ancora impastata dal sonno, si mischiano il sapore del caffè e quello dell’uva. Dallo specchio del bagno, i vostri occhi reclamano ancora un po’ di riposo. Indossate una camicia pulita e i pantaloni migliori, vi sistemate i capelli e la barba da sempre minuziosamente curata: tenete a fare una buona impressione. Salite in macchina, aggiustate lo specchietto, vi dirigete verso la strada che porta dal vostro villaggio, Bir al Idd, a quello vicino ma..

Alcuni coloni israeliani hanno avvelenato un pozzo nel villaggio palestinese di Bir al Idd e per due volte hanno bloccato l’unica via d’accesso al villaggio, rimasta completamente bloccata per più di sei ore. [..] Né gli ufficiali della DCO (District Control Office) né i soldati hanno tentato in alcun modo di fermare i coloni. [..] Il villaggio di Bir al Idd è situato all’ingresso dell’area di Masafer Yatta, i cui abitanti subiscono continue minacce di evacuazione da parte dell’esercito israeliano. Difatti, in questa zona il governo israeliano ha dichiarato la “Firing Zone 918”, ovvero un’area d’esercitazione militare permanente. I palestinesi che vi abitano sono in attesa della sentenza definitiva dell’Alta Corte israeliana che si pronuncerà sulla legittimità della zona militare. Nel mentre, le restrizioni alla libertà di movimento per gli abitanti persistono.

[Dal comunicato stampa di Operazione Colomba del 19 agosto 2013]

Potrebbe essere un episodio isolato, pensate. Un giorno particolare, in cui accada un’eccezione.

Il pozzo avvelenato presso il villaggio di Bir al Idd.

Mese di luglio, mese di Ramadan. Da questo Ramadan palestinesi e volontari si aspettavano un po’ di calma, un po’ di pace. Eppure la tregua tanto auspicata è stata raramente rispettata da coloni e soldati. E col Ramadan è venuta la voglia di riconquistare terre e valli di solito meno frequentate. Se ne sono accorti, in particolare, i coloni di un avamposto non molto distante da Tuwani, che da settimane ormai non danno pace ai ragazzi di Al Mufaqarah. Praticamente tutti i pomeriggi le greggi ricoprono la valle adiacente all’avamposto e praticamente tutti i pomeriggi soldati o coloni, imperterriti, vengono a scacciarli. A volte in modo piuttosto pacifico, a volte minacciando pastori e volontari. E il ritornello dei bambini – molti dei quali digiunano nonostante la giovane età – è sempre lo stesso: Ana ‘atshan!, ho sete.

Questo mese di luglio è stato anche il mese del rinvio dell’udienza che doveva decidere delle sorti del migliaio di abitanti della zona. Il governo israeliano vuol far credere che non si tratta di un’area permanentemente abitata, affinché possa esser dichiarata zona militare chiusa (per saperne di più, visitate il nostro sito www.nofiringzone918.org). Purtroppo, nemmeno quei quattro villaggi troppo vicini ad avamposti o colonie per esser dichiarati zona d’esercitazione militare (e quindi evacuati) sono del tutto esenti da ripercussioni. Se nelle colonie si costruisce senza freni, qui si consegnano nuovi ordini di demolizione.

[Dal report del mese di luglio 2013 redatto da Operazione Colomba]

Non un episodio isolato, dunque, bensì un continuo, assillante clima di intimidazione e di violenza. Negli anni questo clima è diventato costante, è diventato la quotidianità. Al punto di non fare più notizia. Al punto che, riportando questi episodi, sembra si corra il rischio di cadere nella banalità, nella retorica facile. Un pozzo avvelenato, un’aggressione ai pastori vengono relegati facilmente ai margini dell’attualità, al limite con il folklore. Nella logica dei grandi numeri, stare sei ore senza poter uscire dal proprio villaggio appare quasi insignificante. Nell’ottica della mala-informazione, leggiamo (forse) che una determinata area sarà o meno dichiarata zona militare chiusa ma non sappiamo cosa questo comporti, non sappiamo – paradossalmente – se ciò sia un bene o un male.

Oppure, un giorno qualsiasi potrebbe essere questo:

Per una volta, una bella notizia. Il mese di luglio, segnato dalle mille difficoltà e sempre più banali ingiustizie, è stato anche il palcoscenico di una commedia a lieto fine. La scena si svolge nella valle di Humra, a due passi da Tuwani. Protagonista è una famiglia di Al Mufaqarah. Il copione, per una volta, è davvero originale. Il sipario si apre su un pozzo, come ve ne sono tanti. Un pozzo la cui acqua non è avvelenata, il che, di per sé, è già una conquista. Un pozzo pieno d’acqua per una semplice ragione: si trova ad uno schiocco di dita o, sarebbe meglio dire, ad un tiro di pietra dall’avamposto di Havat Ma’on. Nei pressi di questo pozzo, in passato, è successo di tutto: attacchi dei coloni, persino una scritta che diceva a chiare lettere “Morte agli arabi”. E per passato si intende fino all’estate scorsa. I palestinesi avevano addirittura avuto l’onore di assistere a varie gite in piscina dei coloni: precisamente nel loro pozzo. Dall’inizio del mese di luglio, pazientemente e coraggiosamente, i genitori, N. e M., hanno deciso di riprendersi il pozzo. I loro figli vengono tutte le mattine al pascolo nella vicina valle di Kharrouba. Il padre o la madre, accompagnati dalla famiglia al completo, li raggiungono e tutti insieme appassionatamente se ne vanno al pozzo ad abbeverare le loro pecore. Una mattina, N. ha addirittura osato scendere la strada da Al Mufaqarah sul suo trattore e per tre volte riempire una cisterna d’acqua e riportarla al villaggio.

Una conquista, certo. Una vittoria.

Dal sapore agrodolce, perché, questa sì, non è che un episodio isolato.

Edifici in costruzione all’insediamento israeliano (illegale) di Elkana. [Ahmad Al-Bazz / ActiveStills]

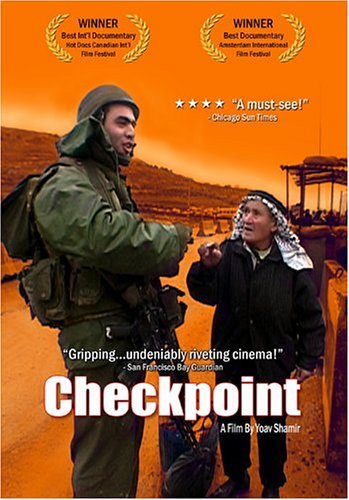

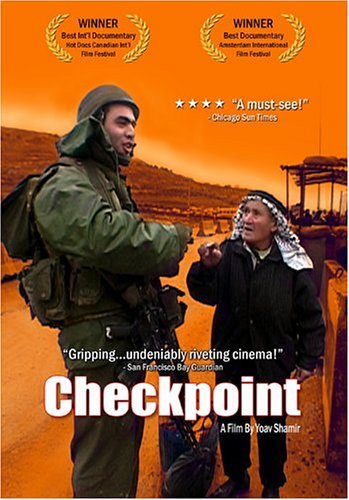

Posted: Luglio 2nd, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: Betlemme, Checkpoint, documentario, Servizio militare | Commenti disabilitati su Checkpoint

[Soundtrack]

Checkpoint – Guida alla visione.

Se troverete noioso guardare questo documentario della durata complessiva di un’ora, provate allora a fare lo sforzo di immaginare di dover vivere ed aver vissuto questo documentario ogni giorno, tutti i giorni, da che ne avete memoria.

Nel documentario si fa riferimento all’impreparazione dei soldati israeliani. L’assunto è in parte comprensibile tenendo presente che il servizio militare nello Stato di Israele è obbligatorio per tutti i giovani di 18-19 anni. La durata complessiva è di tre anni per i ragazzi, venti mesi per le ragazze.

Nota bene.

1. Anche le ambulanze devono sottostare alla stessa “procedura”, qualora si trovino ad attraversare un checkpoint. L’attesa, però, può comportare delle conseguenze, specie se a bordo dell’ambulanza ci sia una donna incinta.

2. I permessi da esibire ai checkpoint devono naturalmente essere acquistati. Possono essere anche molto costosi (il prezzo è direttamente proporzionale alla durata del soggiorno “dall’altra parte”) e non così facili da ottenere.

Non aggiungo altro: il documentario è chiarissimo e, nella sua sintesi, riesce a dare un quadro essenziale del fenomeno.

Vi lascio solo una pagina di diario che scrissi il 23 agosto, dopo aver attraversato un checkpoint di Betlemme.

![Tornelli di ingresso al checkpoint di Deisha Camp - Betlemme [Foto di Ester Molteni] Cp 1](https://almishmishu.noblogs.org/files/2013/06/Cp-1.jpg)

“Il freddo del mattino ancora lontano. Il buio della notte rischiarato solo dai fanali delle automobili.

Poche parole, un po’ per il sonno, un po’ per la circostanza, che ha il sapore delle cose grandi che non si capiscono subito, che non si capiscono davvero.

Il checkpoint: parola sentita e ripetuta un’infinità di volte in questi giorni, eppure ancora solo parola, nudo suono distaccato da una qualsiasi concretezza. Cos’è davvero camminare ogni giorno alle quattro del mattino dentro una lunga gabbia di ferro? Con te solo le poche cose necessarie, vicino a te la notte profonda, o il sole dell’estate, la pioggia battente, il rumore dei passi di che è costretto alla tua stessa routine, il profumo di caffè come fosse “casa”. Cosa significa mostrare i propri documenti una, due, tre volte a un militare così lontano, così distante, distaccato, quasi offuscato da un vetro? Cosa provi quando ti vedi costretto a tornare indietro, dopo magari una lunga attesa, a causa di un permesso scaduto? Cosa provi ogni giorno a fare tutto questo per andare al lavoro, per andare dalla tua terra alla tua terra che ti è stata sottratta, rubata, cosa provi?

Io non lo so, non lo posso neanche lontanamente capire. E mi sento così estranea al tuo fianco, così fuori luogo passando i controlli senza alcun problema, sento il suono dei miei passi così diverso da quello affrettato del tuo”.

Absa

![Tunnel di ingresso al checkpoint [Foto di Ester Molteni] cp 2](https://almishmishu.noblogs.org/files/2013/06/cp-2.jpg)

Posted: Aprile 7th, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: 5 Broken Cameras, collina, giornata della terra, olivo, Operazione Colomba, terra | Commenti disabilitati su Dal piccolo vocabolario della lingua affettiva

[Soundtrack – Glósóli]

Terra [ter-ra] s.f. – Tra i vari significati, materiale che ricopre la superficie terrestre, terriccio.

In tutte le definizioni di questo vocabolo in cui mi sono imbattuta compare, tra le diverse voci, quella di terreno coltivabile o materiale che contenga gli elementi necessari alla nutrizione delle piante. Un po’ come a dire: dove è terra, lì sono le piante. [Vedi anche alla voce “olivo”.] Quindi, lì è la vita stessa. Come se nella terra fosse intrinseco un messaggio vitale, come se la terra stessa fosse la vita. Fondamentale è, dunque, attaccarsi alla terra, nella sua figura di Madre Terra. Essenziale risulta difenderla, con le proprie forze e con tutti i mezzi disponibili. Ogni anno, il 30 marzo si celebra in Palestina la Giornata della Terra: “il 30 marzo 1976 sei giovani palestinesi vennero uccisi dall’esercito israeliano mentre cercavano di salvare le loro terre dalla confisca”.

Espressioni idiomatiche: T. Promessa, T. Santa.; fare t. bruciata; t. di nessuno; essere o sentirsi a t.; questa cosa non sta né in cielo né in t. Derivati: territorio, conterraneo.

Collina [Col-li-na] s.f. – Nel caso specifico, la collina dei ciliegi.

Dal comunicato stampa di Operazione Colomba del 16 marzo 2013:

At-Tuwani – La mattina del 15 marzo 2013 la polizia israeliana ha arrestato tre minori sulla collina di Khelly, vicino al villaggio di At-Tuwani, nelle colline a sud di Hebron. Gli agenti sono intervenuti dopo che due coloni di Ma’on hanno accusato i ragazzi di aver danneggiato il recinto di un campo di ciliegi. I ragazzi palestinesi stavano pascolando le loro greggi sulla collina di Khelly, vicino a un campo di ciliegi nelle vicinanze dell’insediamento di Ma’on. Un internazionale, che accompagnava i ragazzi palestinesi durante l’incidente, afferma che loro non hanno compiuto il danneggiamento. Dall’inizio nel 2013, i coloni di Ma’on, spesso in coordinamento con l’esercito israeliano, hanno scacciato diciassette volte i pastori palestinesi dalla valle e dalla collina di Khelly. Queste terre sono proprietà privata palestinese e l’amministrazione civile dell’esercito israeliano ha dato ai palestinesi il permesso di lavorarla. Inoltre, anche la terra sulla quale il recinto è stato costruito è di proprietà Palestinese. I coloni di Ma’on ne hanno preso possesso illegalmente, impedendo ai palestinesi di lavorare quel terreno.

Ricorrenze letterarie: Inutile piangere. Si nasce e si muore da soli (C. Pavese, La casa in c.).

Olivo [o-li-vo] s.m. – “Il tronco è contorto; le foglie ovali, lucide e di color verde scuro sulla pagina superiore, biancastre inferiormente; i fiori sono piccoli, bianco-verdastri; il frutto è di grandezza variabile, per lo più ovale, di colore prima verdastro e poi nero-violaceo a maturità”. (*) Poi, d’improvviso, di questi colori non resta traccia. Nel buio della notte, restano solo le fiamme. Credo sia questa una delle immagini che più mi abbia colpito guardando 5 Broken Cameras: olivi bruciare. Carcasse al mattino, come animali morti nell’arsura di un neonato deserto. Oppure, olivi tagliati, le loro braccia, una volta al cielo, ora lasciate a seccare a terra. Perchè proprio gli olivi? L’olivo è la pianta della vita, nel suo senso più stretto di sopravvivenza. Abbattere, bruciare un olivo è un simbolo, chiaro, quasi elementare. Significa estirpare le radici che affondano in profondità nel suolo, fare tutto il possibile perchè non rimangano nel cuore della terra.

Espressioni idiomatiche: offrire, portare un ramoscello di o. a qualcuno, fargli proposte di pace.

* Da un qualsiasi dizionario enciclopedico; in questo caso, Dizionario enciclopedico universale, Sansoni Editore (1995).

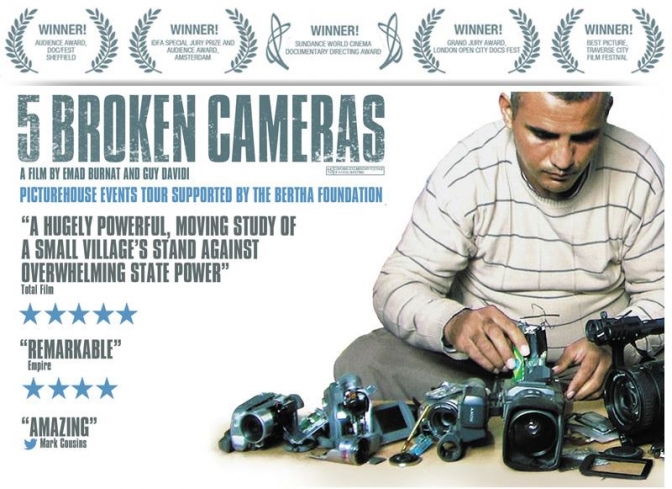

Posted: Marzo 31st, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: documentario, Emad Burnat, informazione | Commenti disabilitati su 5 Broken Cameras

[Soundtrack – Breeze]

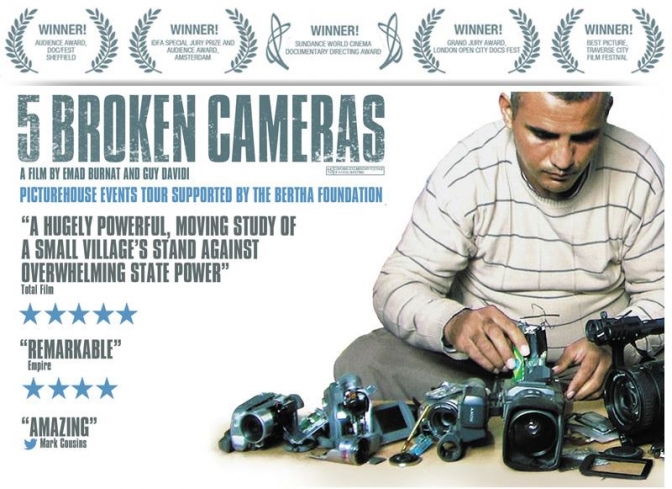

5 Broken Cameras è un documentario anomalo (in senso positivo, s’intende). Solitamente, il genere documentaristico (mi) colpisce per una narrazione particolarmente dettagliata, oggettiva, a tratti persino dolorosa – sia dal punto di vista del contenuto, sia da quello espositivo. Ma non è questo (a mio avviso) il nostro caso.

5 Broken Cameras non mostra immagini sconvolgenti, né espone dati ignoti – seppure (mi) risulti estremamente difficoltoso guardarne alcune sequenze. E nemmeno focalizza l’attenzione su storie umane uniche nel loro genere – seppure sia sempre (per me) estremamente rincuorante e commuovente assistere al coraggio quotidiano del popolo palestinese.

La sua peculiarità è quella di portar(mi) a fare un’unica ma centrale riflessione, rilevante per questo contesto (così come per il nostro) circa una di quelle tematiche di portata vasta al punto di non riuscire mai ad abbracciarla interamente con la mente.

Libertà d’informazione. Diritto all’informazione. Dovere d’informare e informarsi.

La voce fuori campo di un uomo, pacata, calda – il nostro punto di vista univoco per tutto lo svolgersi della narrazione. “Tutte le esperienze vissute mi bruciano nella testa: il dolore e la gioia, le paure e la speranza, tutto amalgamato insieme. Ne sto perdendo il filo. Le vecchie ferite non hanno il tempo di guarire, nuove ferite le ricoprono. Attraverso la videocamera tengo insieme i miei ricordi. Queste sono le mie cinque videocamere: ognuna rappresenta un episodio della mia vita”.

La voce fuori campo di un uomo, pacata, calda – il nostro punto di vista univoco per tutto lo svolgersi della narrazione. “Tutte le esperienze vissute mi bruciano nella testa: il dolore e la gioia, le paure e la speranza, tutto amalgamato insieme. Ne sto perdendo il filo. Le vecchie ferite non hanno il tempo di guarire, nuove ferite le ricoprono. Attraverso la videocamera tengo insieme i miei ricordi. Queste sono le mie cinque videocamere: ognuna rappresenta un episodio della mia vita”.

Ma facciamo un passo indietro. La prima delle cinque videocamere viene comprata con un scopo affettivo: Emad, la voce narrante, intende “guardare Gibreel [il suo ultimo figlio, nato nel 2005] attraverso la videocamera, provare a riscoprire il mondo attraverso i suoi occhi”. E noi (giustamente, dico io) da osservatori inesperti, siamo trattati alla stregua del piccolo Gibreel.

La realtà ci si svela solamente poco a poco nella sua durezza.

Diventiamo più sensibili nei confronti del mondo e, al contempo, la nostra pelle diventa più dura.

Le prime parole in arabo che pronunciamo con la sua voce sono “muro”, “esercito”, “cartuccia”.

Prendiamo parte alle manifestazioni del venerdì, sentendoci dapprima eroi, quindi vulnerabili.

Vediamo le persone a noi care arrestate, uccise, ma non ne capiamo il motivo.

Vorremmo la vendetta, ma siamo piccoli ed impotenti.

“A poco a poco, perdiamo la nostra infanzia. Allora, rimane solo la rabbia”. L’unica protezione che Emad sente di avere da offrirci è di farci guardare con i nostri stessi occhi, così che possiamo capire che non siamo solo noi ad essere vulnerabili, ma è l’esistenza tutta ad esserlo. Gibreel, forse, ancora non lo capisce. Eppure, anche Emad nega continuamente questa fragilità a se stesso, usando la videocamera come un pallido strumento di difesa, convinto che possa proteggerlo nel mezzo di uno scontro con l’esercito. Lo nega continuamente a se stesso, nonostante le sue videocamere vengano rotte cinque volte. Nonostante i suoi tre fratelli vengano arrestati. Nonostante lui stesso sia arrestato due volte. Nonostante il suo migliore amico venga ucciso.

Questo stato di rischio continuo, di privazione, di dolore per l’esigenza di informare. Qualsiasi cosa accada nel villaggio, l‘istinto di Emad è di essere lì, pronto a riprendere. Parla di istinto, di una vocazione, di un cammino già tracciato davanti a lui, per lui. Sembra un a chiamata nobile, a cui tutti saremmo pronti a rispondere. Vedendo, però, quale sia l’alto prezzo da pagare, credo che, magari anche solo per un istante, tutti (almeno) esiteremmo. Dopo cinque videocamere rotte, dopo essere stati feriti ed arrestati, dopo aver perso persone care; quando ciò per cui lotti diventa utopia, credibile solo per pochi sognatori; quando persino chi ti è vicino ti invita a desistere. Se fino ad ora ero rimasta colpita dall’onore che una simile vocazione può comportare, solo dopo tutto questo capisco davvero l’onere di questa stessa. Una vocazione vitale.

Eppure, la videocamera di Emad continua a riprendere.

Posted: Marzo 17th, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: acqua, beduini, pulizia etnica, resistenza, valle del giordano | 1 Comment »

[Soundtrack: Almost Blue]

18 agosto 2012. Valle del Giordano.

Allora Lot alzò gli occhi e vide che tutta la valle del Giordano era un luogo irrigato da ogni parte; era come il giardino del Signore.

Genesi 13, 9-11

Alzo gli occhi. Una luce violenta. Sembra che tutto sia stato inghiottito dal sole. Tutto è così luminoso da ferire gli occhi. E il caldo a bruciarti la pelle. Ci muoviamo lenti, o, forse, il paesaggio uniforme trasmette questa impressione.

Alla mia sinistra, terra secca, arida. Gli unici elementi di interruzione in questo continuum spoglio sono sporadici accampamenti beduini palestinesi. Il sole batte sulle lamiere dei tetti, non un albero a fare ombra, solo teli stesi a creare un riparo. Nel niente sotto il sole.

Alla destra, distese di palme da datteri, a perdita d’occhio, perfette nella loro accurata disposizione geometrica, verdissime. I tronchi robusti, saldamente piantati nel terreno; le fronde ampie a proteggere il suolo dall’arsura. Insegne in ebraico stabiliscono orgogliosamente i limiti di proprietà.

È, forse, a quest’immagine che si riferisce la Genesi, come terra irrigata da ogni parte? A questa valle del Giordano guarda Lot, paragonandola al giardino del Signore?

Poi, vieni a conoscenza del fatto che circa l’90% delle risorse idriche del territorio sono in mano israeliana, lasciando alla popolazione palestinese (assai superiore in numero) il restante 10%. Aggiungi il fatto che nella valle del Giordano non si possa costruire cisterne per la raccolta dell’acqua piovana, poiché vietato. Vedi come si inneschi così un rapporto di necessaria dipendenza, secondo il quale il palestinese non può vivere senza l’israeliano che gli venda l’acqua (la Palestina è, per questo ed altri motivi, il secondo mercato per lo stato d’Israele, dopo gli USA).

Ti dicono che il livello delle acque del Mar Morto decresce di un metro (un metro!) ogni anno, per un abuso da parte di Israele.

Che la valle del Giordano potrebbe essere il paniere per tutta la Palestina, se non ci fosse questo piccolo inconveniente dell’assenza di acqua.

Che il regime israeliano è, in questo senso, peggiore dell’apartheid sudafricano, dove elettricità e tubature dell’acqua erano in comune fra bianchi e neri.

Che la Palestina è l’unico carcere a dover pagare le tasse all’occupante.

Pensi, poi, al giorno prima quando, ad Hebron, dal rubinetto secco non scendeva una goccia, non una. Nello stesso momento, però, nella casa a fianco, un militare israeliano faceva la guardia ad una fontana.

E, allora, ti chiedi perchè continuare a vivere qui. Continuare questa resistenza contro una pulizia etnica implacabile. Ricostruire la tua casa per la terza volta, sapendo che presto un gruppo di militari la abbatterà, ancora una volta. Cercare l’indipendenza, sapendo che se scegli di lavorare, lavori per Israele, se compri l’acqua la compri ad Israele.. Andare alla ricerca di una vita, sapendo che tutti i suoi aspetti essenziali ti vengono negati, ancor prima che sottratti.

Ti risponde un beduino, nella sua calma ascetica, un sorriso sotto la barba bianca. Ti risponde mostrandoti i mattoni di fango creati per dar vita alla sua nuova casa (quella stessa che per tre volte è stata distrutta). Ti spiega che libertà è, per prima cosa, uno stato dell’animo. Ti dice che bisogna avere fiducia nei (seppur lenti) movimenti di cambiamento sociale. Aggiunge, infine, che, grazie alla solidarietà della società internazionale nei confronti del popolo palestinese, “non perderemo mai”.

To exit is to resist.

A.

Posted: Febbraio 13th, 2013 | Author: Absa | Filed under: General | Tags: documenti, ebrei, istruzione, palestinesi, rivoluzione, sionismo | Commenti disabilitati su Riflessi e riflessioni

Mi è capitato per caso tra le mani un libricino di un’ottantina di pagine; sulla copertina rossa, ancora luminosa, il titolo a caratteri neri, Documenti della rivoluzione palestinese (a cura di E. Polizzi, Edizioni Sapere, 1970); tra le pagine, ormai ingiallite, una raccolta di documenti dagli uffici di Al Fatah. Tra questi, “Gli Ebrei e i Palestinesi” (aprile 1970), tentativo di descrivere l’immagine con la quale i due popoli si sono rappresentati nel tempo e tutt’ora si rappresentano.

Premesse.

1. I documenti sono stati redatti da Al Fatah, quindi scritti “da mano” palestinese. Necessariamente e in modo indubbio, presentano una visione di parte, benché questa sia, all’interno del documento, moderata e, per quanto possibile, oggettiva.

2. Utilizzando il termine “ebreo”, non si vuole cadere in generalizzazioni o stereotipo alcuno. Dal documento stesso si evince un’attenzione particolare alla distinzione tra giudaismo e sionismo. Il termine sarà, nei casi equivoci, di volta in volta, specificato.

Procediamo con ordine (cronologico).

La frase “una terra senza popolo per un popolo senza terra” esprime la posizione iniziale dei sionisti nei confronti dei Palestinesi: essi non esistono, ma “esiste un paese che, sembra, si chiami Palestina, un paese senza popolo, e, d’altra parte, esiste un popolo ebreo che non ha un paese. Cosa resta da fare se non unire il popolo al suo paese?” (C. Weizmann). Pagine e pagine furono scritte sul nascituro stato d’Israele, non una parola sugli arabi palestinesi.

Benché “psicologicamente inesistenti”, i palestinesi erano un popolo in continua crescita in un paese prospero. Ecco che, dunque, la posizione sionista divenne ben presto insostenibile. Se l’esistenza degli arabi non poteva essere negata, non restava altro da fare che denigrare, negar loro la possibilità di avere diritti politici (come espresso dalla dichiarazione Balfour), ridurli al rango di beduini, deturpatori del paese dove scorre latte e miele. I leader palestinesi erano, secondo la definizione di M. Samuel, “un’armata di pigri, di artisti falliti, di ciarlatani da caffè”. L’ebreo, nell’ottica sionista, era dunque una benedizione, spinto in Palestina da una missione civilizzatrice.

La realtà dei fatti era, però, da manipolarsi: ecco che, nella spiegazione fittizia sviluppata dal sionismo, i palestinesi avevano venduto le terre agli ebrei, volontariamente o indotti dai loro capi; erano loro a non voler convivere pacificamente con gli Europei portatori della civiltà; si lamentavano della vita nei campi profughi, quando “prima vivevano sotto una tenda, ora vivono ancora sotto una tenda!”.

Al sentimento anti-arabo, si oppose, come riflesso nello specchio, il sentimento anti-ebraico nutrito dai palestinesi: l’occupazione sionista, istilla l’odio nei confronti del “giudeo oppressore”, senza distinzione alcuna tra giudeo e sionista. Ma è l’idea della rivoluzione, il sogno della sua realizzazione, a far nascere un sentimento nuovo: i palestinesi non hanno né odio né amore per gli ebrei in quanto tale, riportando l’altro alla sua dimensione umana, spogliandolo del manto ideologico e della figura stereotipata di nemico. L’obiettivo prefissato da raggiungersi con la rivoluzione era ed è, infatti, la creazione di una Palestina democratica, in cui le differenti confessioni religiose convivano. Ecco, dunque, la volontà di aprirsi al dialogo con gli ebrei per “una nuova Palestina che non sarà fondata sulla frode, il razzismo o la discriminazione, ma sulla cooperazione e la tolleranza”.

E oggi?

Oggi, questo dialogo continua. Dialogo sussurrato, sottovoce.

Ma continua anche il tentativo di negare reciprocamente l’esistenza dell’altro. Persiste la volontà sionista di costituire uno stato ebraico, che non lasci spazio ad altre etnie o confessioni religiose. Come nelle scuole ebraiche ai bambini era insegnata “la stupidità congenita degli arabi” (dato evidenziato nel 1923 dall’antropologo Goldenweiser), così gli odierni libri di testo israeliani sono improntati su un sentimento anti-arabo. Come, nella realtà falsata dai sionisti, i Palestinesi avevano volontariamente venduto le terre agli ebrei, così oggi si ritiene la Nakba, l’esilio forzato dei Palestinesi nel 1948, una migrazione volontaria.

Dialogo spesso non udito.

Dalla prospettiva palestinese, è taciuta l’esistenza di Israele, negata la sua legittima esistenza. “Fino a quando i palestinesi vivranno sotto l’occupazione israeliana – ha commentato Jihad Zarkarneh, responsabile della selezione dei libri di scuola per il Ministero dell’Educazione dell’ANP – i nostri libri non potranno mostrare Israele sotto una luce positiva”.

Dialogo spesso rifiutato.

Absa

Posted: Febbraio 6th, 2013 | Author: Absa | Filed under: Recensioni | Tags: Libro, Restiamo umani, Utopia, Vittorio Arrigoni | Commenti disabilitati su Il viaggio di Vittorio

Dico ai giovani: cercate un po’ e troverete. L’atteggiamento peggiore è l’indifferenza, dire “non posso farci nulla, mi arrangio”. Dicendo questo, si perde una componente chiave, quella che ci rende umani. Una componente indispensabile: la facoltà di indignazione e l’impegno che ne consegue.

Stéphane Hessel, Indignatevi!

È difficile parlare di questo libro, difficile definirlo o farlo rientrare in un genere. Non è una biografia, non un ritratto, né un ricordo. Difficile non perchè si presenti come un testo particolarmente complesso, anzi.

Difficile, piuttosto, perchè mina alla base la nostra empatia. Ci porta ad un così pieno coinvolgimento, che risulta poi difficile distaccarsene in modo oggettivo.

Dal Vittorio bambino, all’adolescenza, dai primi viaggi in Perù, Togo, Est Europa, Tanzania, fino alla “vocazione” per la terra palestinese. Il viaggio di Vittorio di Egidia Beretta Arrigoni è lo sguardo lucido, appena velato dalle lacrime, di una madre, volto a guardare al percorso compiuto dal proprio figlio. Percorso tracciato sulla falsa riga di questo dettame: “Noi dobbiamo seguire la via dell’amore, la via più giusta che ci spinge a morire per la salvezza degli altri”, scritta da un Vittorio appena undicenne. Percorso tracciato dalla consapevolezza che “la storia siamo noi, che mettendo a repentaglio le nostre vite, abbiamo concretizzato l’Utopia, regalando un sogno, una speranza a centinaia di migliaia di persone”.

È facile fare di Vittorio un mito, un modello idealizzato, quasi irragiungibile.

È facile, però, anche chiamarlo Vittorio, semplicemente per nome, come un amico, un compagno incontrato e conosciuto.

È nobile tentare – non dico di immedesimarsi in lui, né di emularlo – anche solo di stringere un rapporto empatico con la sua figura.

È nobile di carpire e fare nostro nel profondo il suo “restiamo umani”.

È nobile ricordarci, come anche Vittorio stesso fa, che “Palestina è anche fuori dall’uscio di casa”.

È nobile tutto ciò al fine di realizzare l’Utopia, utopia che, come dice Don Giorgio De Capitani in un ricordo di Vittorio, “significa non luogo, ma nel senso che non esiste ancora ma che potrà esistere. È così perfetto che oggi è quasi impensabile, ma che, credendoci con tutta la propria forza, un domani potrà realizzarsi. E se è così perfetto vuol dire che mi stimola sempre a cercarlo, per realizzarne almeno una parte in vista della sua piena realtà”.

È difficile rimanere impassibili, pagina dopo pagina, nello scorrere del libro. O, almeno, io non ci sono riuscita. Leggetelo, si commenta da sé. E, in caso, questo per lenire le ferite.

Absa

Ma come? Ho letto l’ultima pagina di Sharon e mia suocera appena qualche giorno fa, ho ancora impresse nella mente le descrizioni degli incubi peggiori destati dal premier nelle menti di migliaia di palestinesi. Questo titolo non può non risultarmi almeno vagamente discutibile.

Ma come? Ho letto l’ultima pagina di Sharon e mia suocera appena qualche giorno fa, ho ancora impresse nella mente le descrizioni degli incubi peggiori destati dal premier nelle menti di migliaia di palestinesi. Questo titolo non può non risultarmi almeno vagamente discutibile. Eroici. Però, si potrebbe dire: “Ma, scusa, il fatto che proprio Sharon abbia fatto il primo passo per il ritiro totale delle truppe da Gaza? E che abbia effettivamente dato l’avvio ad un processo di pace?”.

Eroici. Però, si potrebbe dire: “Ma, scusa, il fatto che proprio Sharon abbia fatto il primo passo per il ritiro totale delle truppe da Gaza? E che abbia effettivamente dato l’avvio ad un processo di pace?”.

![Tornelli di ingresso al checkpoint di Deisha Camp - Betlemme [Foto di Ester Molteni] Cp 1](https://almishmishu.noblogs.org/files/2013/06/Cp-1.jpg)

![Tunnel di ingresso al checkpoint [Foto di Ester Molteni] cp 2](https://almishmishu.noblogs.org/files/2013/06/cp-2.jpg)

Commenti recenti